近日,深圳北理莫斯科大学材料科学系特鲁索夫教授科研团队以学校为第一署名单位,在英国皇家化学学会期刊《Materials Horizons》(Q1;影响因子:10.7)上发表了题为《梯度磁场下的热重分析作为一种研究磁性相形成的高效准原位方法:以优化ε-Fe2O3的合成为例》(Mater. Horiz.,2025,DOI: 10.1039/d5mh01134e)的创新性研究成果。

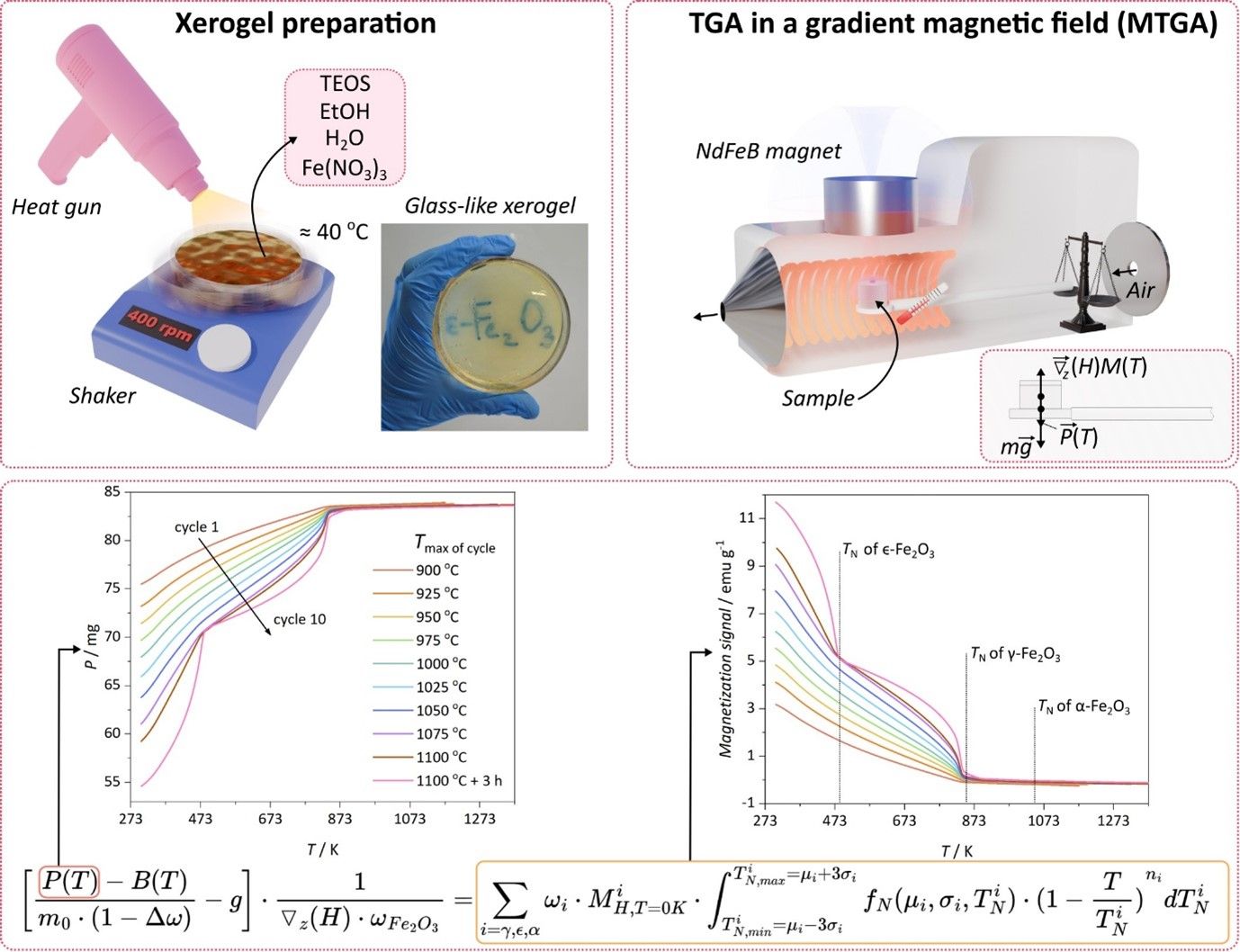

图为Fe-Si-O前驱体的合成过程、带磁体的热分析仪示意图、实验冷却曲线(重量-温度)、重新计算后的冷却曲线(磁化强度-温度),以及从这些曲线获取相质量分数的数学公式。

在这篇论文中,特鲁索夫教授团队首次提出利用梯度磁场的热重分析方法(Thermogravimetry in a gradient magnetic field)进行磁性相组成的半定量分析的方法学。这项工作的主要工具是在日常科研中广泛应用的普通热分析仪 —— 这种仪器能精确监测样品重量随温度(最高可达 1100°C)的变化,不仅操作简便、维护成本低廉,且获得的数据易于解读,是研究材料的极其便利的工具。团队的创新之处在于,为热分析仪配备一块永磁体,使其变成了磁强计——一种能够获取样品磁化强度信息的仪器,让常规仪器具备了解决复杂磁性材料研究问题的能力。

特鲁索夫教授团队的研究聚焦于化学与材料科学领域的共性难题 —— 磁性材料合成条件优化。传统解决该问题的方法,要么极其耗时、要么难以获得且昂贵的原位方法(如同步辐射XRD)来完成。为验证新方法的有效性,研究选择了Fe-Si-O体系作为研究对象:从基础科学角度看,该体系中可形成 ε-Fe₂O₃、γ-Fe₂O₃、α-Fe₂O₃等多种氧化铁(III)多晶型变体,且变体间可随条件相互转化,具有重要研究价值;从工业应用层面,ε-Fe₂O₃具备备受市场青睐的磁学与电学特性,但长期以来缺乏可规模化的合成方法,行业对其合成优化需求迫切。

研究的核心思想是将初始前驱体放入热分析仪中,在其中进行物质的热处理和材料合成(循环的第一阶段),随后立即在冷却过程中测量材料在磁场中的重量(第二阶段)。团队重复该循环多次,期间不断调整循环最高温度与退火保温时间,最终获取了一系列与热处理条件、Fe-Si-O 体系中总氧化铁浓度相关的冷却曲线,为后续分析奠定坚实数据基础。

为从冷却曲线中精准提取氧化铁各多晶型变体的质量分数,特鲁索夫教授团队开发了一个模型:该模型考虑了施加到样品上的磁场,描述了热分析仪的分析信号。其关键突破在于:每种磁性相的“指纹”是其从无序磁态转变为有序磁态的转变温度,磁转变本身伴随着样品重量的阶跃式变化,通过分析阶跃的大小,即可计算样品中磁性相的比例。

经过系统研究,团队成功确定了氧化铁多晶型物的质量分数与退火温度、时间以及氧化铁质量分数之间的关系。整个研究过程仅耗时 580 小时,便完成了 97 个样品的制备与分析;若采用传统方法(先在炉中退火样品,再用实验室 X 射线衍射仪检测),完成同等规模研究需耗时三倍。这表明,特鲁索夫教授团队提出的方法极具效率。这一发现将显著简化科研人员的工作,并将在寻找磁性材料最佳合成条件方面带来重大突破。

论文作者从左至右:材料科学系硕士二年级学生王一帆,材料科学系博士三年级研究生段婧同,材料科学系高级讲师叶夫根尼·戈尔巴乔夫(Evgeny Gorbachev),材料科学系高级讲师罗伊·尼加德(Roy Nygard),材料科学系教授列夫·特鲁索夫(Lev Trusov),在所使用完成研究工作的热重分析仪旁合影。